Los juegos de ingenio y los

acertijos matemáticos son una excelente herramienta de estímulo y divulgación

de las matemáticas. Todos nos hemos enfrentado en alguna ocasión a un reto matemático,

y el esfuerzo invertido en la búsqueda de la solución, se ve recompensado una

vez que se resuelve, con gran satisfacción y una extraña sensación de felicidad.

|

| Sangaku |

En esta entrada

queremos mostraros un tipo de desafíos matemáticos, los sangakus. Los sangakus, cuyo significado

literal es “tablillas matemáticas”, son unas tablillas de origen japonés que

contienen problemas matemáticos, principalmente geométricos. Estas tablillas se

depositaban en templos y santuarios como ofrendas votivas a los dioses, o como

retos destinados a los visitantes de los edificios sagrados. Estaban escritos

en en kanbum, una forma antigua de japonés, y esencialmente fueron creadas

durante el período Edo o período Tokugawa, que es una división de la historia

de Japón que se extiende desde el año 1603 hasta el 1868.

|

| Sangaku colgado en 1854 en el Santuario Sugawara Tenman. |

De las 2625 tablillas

de este tipo que se supone que existieron, única- mente se conservan 884. La

tablilla sangaku más antigua que se conseva proviene de la prefectura de

Tochigi (al norte del actual Tokio) y data de 1683, aunque el primer sangaku

del que se tiene conocimiento es de 1668, y fue mencionado por el matemático Yamaguchi Kanzan (1781-1850).

|

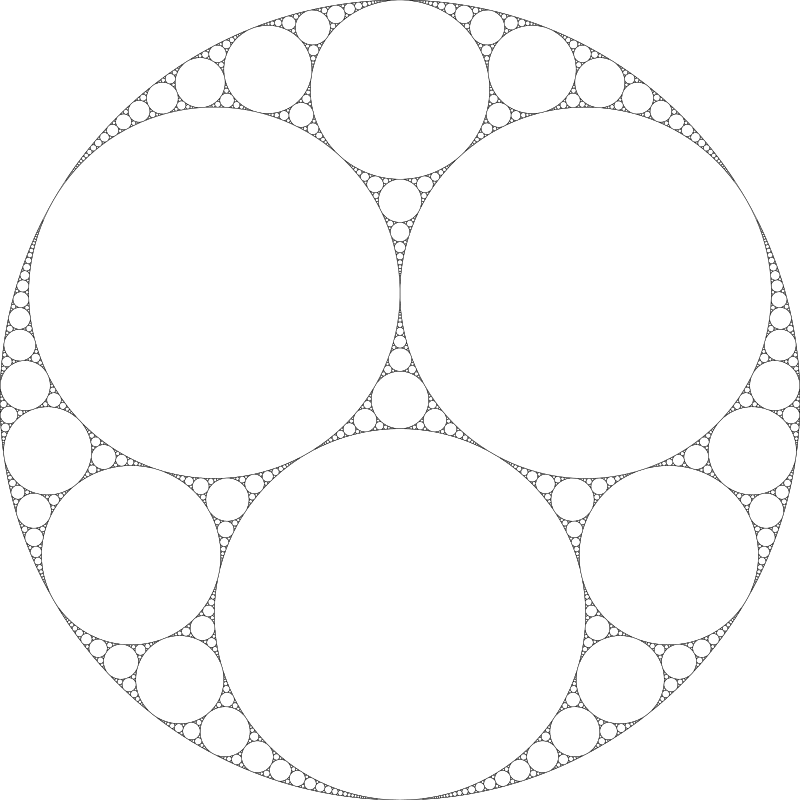

| Sangaku del Sexteto de Soddy |

La mayoría de los

problemas que aparecen en los sangakus están relacionados con la geometría

euclidiana, y más específicamente sobre círculos, elipses, esferas, cuadrados,

triángulos, conos, cubos y volúmenes de diversos sólidos. También se encuentran

temas algebraicos, como sistemas de ecuaciones y ecuaciones diofánticas

simples. Se podría considerar que una gran parte de estos problemas entrarían

en la categoría de la matemática recreativa, necesitando para su resolución

resultados sencillos como el Teorema de Pitágoras y conocimientos de semejanza

de triángulos. No obstante, algunos requieren de teoremas más complejos como el

Teorema de los círculos de Descartes, o incluso se adelantan a

famosos resultados occidentales como el Teorema de Malfatti, el Teorema de Casey o el Sexteto de Soddy.

A continuación os dejamos algunos

ejemplos para que os podáis entretener y divertir con su resolución:

Sangaku 1: Pertenece a

una tablilla matemática de 1824 encontrada en un templo de la prefectura de

Gunma. Dice así: “Las tres

circunferencias de la figura son tangentes entre sí y también a la recta

horizontal, calcúlese la relación entre los radios de las tres circunferencias”.

Solución:

Si denotamos por r1, r2

y r3 a los radios de las circunferencias C1, C2

y C3, entonces

Se puede resolver aplicando el Teorema de

Pitágoras.

Este problema es un

caso particular del problema de las cuatro circunferencias tangentes de

Descartes cuando la cuarta circunferencia tiene curvatura cero.

Sangaku 2: Aparece en una tablilla del templo budista de Abe Monju-in, en la prefectura de

Tokushima, y data de 1877. El enunciado dice: “Considérese un triángulo equilátero de lado t como se muestra en la

figura, un cuadrado de lado s y un círculo, que se tocan entre sí dentro de un

triángulo rectángulo ABC cuyo cateto vertical es a. Encontrar t en función de a”.

Solución:

El valor de t es:

Sangaku 3: Este problema pertenece a una

tablilla matemática colgada en el santuario Katayamahiko, en la prefectura de

Okayama, en 1873. Dice: “Sea un campo con

forma de triángulo rectángulo ABC, con AC = 30 m y BC = 40 m. Como se muestra

en la figura, se quiere trazar un camino DEHKJIGF de anchura 2 m y de forma que

los tres trozos de campo que quedan tengan la misma área. Encontrar BE, DE, HC,

JC, AI y FG”.

Solución:

BE = 21,77 m; DE = 16,33 m; HC = 16,23 m; JC = 10,96 m; AI =

17,04 m y

FG = 4,87 m.

Sangaku 4: Y por último, os dejamos un sangaku algebraico del santuario

Hioki-jinja que dice: “Se tienen dos

cubos, A (el más grande) y B. La suma de los volúmenes de A y B es 4463 shaku

(80499 cm3) y la diferencia entre los lados de A y B es 4 sun (13.2

cm). Encontrar la longitud del lado de B”.

Solución:

Sean a y b las longitudes respectivas de los lados de los

cubos A y B, entonces

a = 39,6 cm y b = 26,4 cm.

En las últimas décadas se ha producido un renacer de los

sangakus, e incluso los profesores en Japón están haciendo uso de ellos para

enseñar geometría a los estudiantes. ¡Sin duda es un enfoque más que atractivo!

|

| Nuevo sangaku colgado en el Santuario Kasai en el año 2009 |

En la web de culturacientifica.com encontraréis mucha más información relativa a la historia de

los sangakus, así como más ejemplos de los mismos.